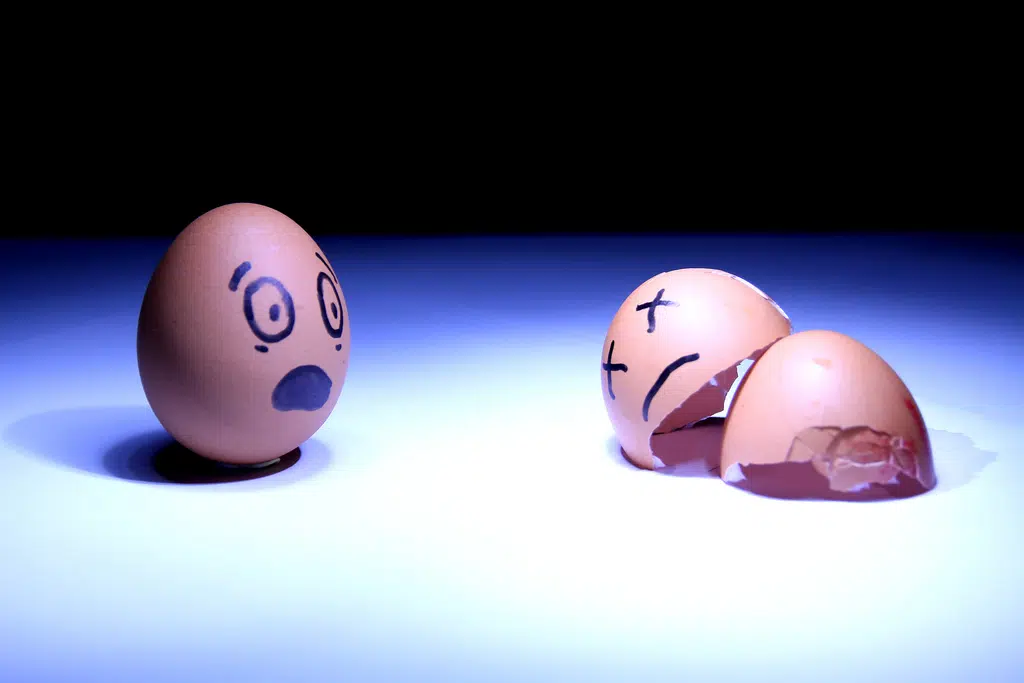

Il y a des chiffres qui claquent comme une gifle : plus de 80 % des personnes qui s’engagent dans une démarche d’amaigrissement voient le poids perdu revenir en force dans les cinq ans. Les régimes restrictifs, eux, affichent un taux d’échec qui dépasse les 90 %, malgré la profusion de méthodes censées promettre monts et merveilles.

Derrière ces statistiques brutales, on trouve des mécanismes biologiques et psychologiques qui, s’ils sont bien connus des spécialistes, restent trop souvent dans l’ombre du discours public. Les véritables leviers ? Ils se nichent dans l’environnement, les émotions, les comportements quotidiens. Ces facteurs, largement sous-estimés, pèsent de tout leur poids dans la réussite ou l’échec d’une perte durable.

Pourquoi la perte de poids ne dépend pas que de la volonté

Se délester de quelques kilos ne relève pas simplement de la discipline ou d’un effort isolé. Dès que l’on réduit son apport en calories, le métabolisme modifie la donne : la dépense énergétique baisse, le corps s’accroche à ses réserves, et le fameux “plateau” s’installe. Cette réaction de survie, bien documentée, ralentit la perte de poids et protège la masse musculaire au détriment de l’objectif initial.

L’activité physique, même pratiquée régulièrement, ne compense pas toujours ces ajustements internes. Lorsqu’un déficit calorique s’installe sans précaution, les muscles s’amenuisent, le métabolisme s’essouffle, et la reprise de poids devient quasi inévitable. Pour éviter ce scénario, il s’agit de miser sur une alimentation variée, riche en protéines, et de maintenir une activité physique adaptée.

La volonté seule ne fait donc pas tout. Les gènes, le passé pondéral, l’équilibre entre ce que l’on consomme et ce que l’on dépense jouent un rôle déterminant. Les régimes drastiques mènent à des pertes rapides, mais rarement tenables. L’effet yoyo guette, prêt à balayer les efforts consentis.

Face au plateau, il ne s’agit pas de capituler, mais d’ajuster sa stratégie : renforcer l’apport en protéines pour soutenir le muscle, moduler l’intensité des entraînements, privilégier la durée sur la précipitation. Les promesses de résultats éclairs tiennent rarement la distance ; la santé, elle, se construit sur la constance.

Quels sont les freins invisibles qui compliquent le parcours minceur ?

Les obstacles les plus coriaces ne se voient pas toujours. Les mécanismes psychologiques compliquent souvent l’adoption de nouvelles habitudes alimentaires. Le stress, omniprésent, pousse à chercher du réconfort dans la nourriture, un comportement largement rapporté par les études sur les troubles du comportement alimentaire. L’anxiété et la dépression, elles, sapent la motivation et favorisent les prises alimentaires impulsives.

L’environnement familial façonne aussi la relation à l’alimentation. Les repas pris ensemble, les messages sur le corps ou la valeur des aliments, les petites phrases répétées au fil des années : tout cela construit une histoire personnelle parfois difficile à déconstruire. Certaines croyances limitantes, “je n’ai jamais réussi”, “je suis condamné à ce corps”, s’ancrent dans le vécu, amplifiées par une image corporelle abîmée ou une estime de soi fragile.

Chez certains, la peur du changement, ou celle de devenir “désirable” après une transformation physique, suffit à saborder la démarche. Les troubles du comportement alimentaire (TCA) doivent alors être pris au sérieux, impliquant un accompagnement spécifique et un suivi psychologique adapté. Gérer le stress et bénéficier d’un soutien professionnel deviennent des ressources incontournables pour avancer et éviter les rechutes.

Comprendre l’impact du mental : émotions, habitudes et croyances

Derrière chaque tentative de perte de poids, le mental tire souvent les ficelles. La réalité ne se limite pas à une simple équation calories dépensées versus calories consommées. Les blocages psychologiques prennent racine dans des croyances profondes : “je n’ai pas de volonté”, “je ne mérite pas d’y arriver”. Ces pensées agissent comme des freins invisibles, minant la motivation et alimentant la frustration.

Les habitudes alimentaires, elles, s’installent au fil du temps. Répétées jour après jour, héritées de l’enfance ou forgées dans des moments de stress, elles deviennent des automatismes difficiles à déloger. Apprendre à gérer son stress se révèle alors primordial. L’alimentation émotionnelle, réponse à l’ennui, à la fatigue ou à l’anxiété, brouille la perception des signaux de faim réels.

L’image du corps, façonnée par le regard des autres et par l’histoire personnelle, agit sur l’estime de soi. Quand cette image est négative, la persévérance s’émousse et la tentation d’abandonner augmente.

Voici un tableau qui synthétise l’influence des facteurs mentaux sur la perte de poids :

| Facteurs mentaux impactant la perte de poids | Conséquences |

|---|---|

| Croyances limitantes | Auto-sabotage, démotivation |

| Habitudes alimentaires ancrées | Résistance au changement |

| Gestion du stress insuffisante | Alimentation émotionnelle |

| Image corporelle négative | Baisse de l’estime de soi, renoncement |

Pour que la perte de poids s’inscrive dans la durée, il ne suffit pas d’additionner les efforts alimentaires et sportifs. Revoir ses croyances, remettre en question les réflexes acquis, apprivoiser ses émotions : ces leviers mentaux pèsent autant, sinon plus, que le déficit calorique pur.

Des pistes concrètes pour dépasser les obstacles et avancer sereinement

Quand le parcours vers un poids plus sain s’enlise, il devient nécessaire de structurer sa démarche. Fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, inscrits dans le temps, permet d’éviter de s’épuiser pour une récompense lointaine. Nathalie Garnier, diététicienne, rappelle qu’il vaut mieux viser des étapes progressives plutôt qu’un chiffre unique sur la balance.

L’alimentation équilibrée reste la base solide : varier les protéines, réduire les aliments ultra-transformés, consommer davantage de fibres et miser sur les bonnes graisses. Ne pas négliger l’hydratation, qui influence à la fois la satiété et le fonctionnement du métabolisme. Karen Demange, psychologue spécialisée en TCC, insiste sur l’intérêt des thérapies comportementales pour désamorcer les automatismes alimentaires et renforcer la confiance en soi. Dans certains cas, un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire (médecin, diététicien, psychologue) ouvre la voie à une stabilisation durable.

Pour dépasser la stagnation, diversifier ses séances sportives fait la différence : alterner endurance et renforcement musculaire stimule le métabolisme et protège la masse musculaire. Le sommeil mérite aussi toute votre attention : un repos insuffisant dérègle les hormones régulant la faim. Côté microbiote, Guillaume Losserand, gastro-entérologue, souligne l’intérêt des probiotiques et de la diversité bactérienne pour réguler le poids, mais recommande de ne pas se précipiter sur les compléments sans avis avisé.

Voici quelques axes concrets pour surmonter les obstacles et progresser :

- Fractionner ses objectifs et reconnaître chaque avancée

- Adopter une activité physique adaptée, régulière et stimulante

- Faire le point sur la qualité du sommeil et apprendre à mieux gérer le stress

- Solliciter un professionnel de santé en cas de difficulté persistante ou de doute

Rien n’est figé : la trajectoire vers une perte de poids durable s’écrit au fil des ajustements, des déclics et des soutiens rencontrés. Chacun avance à son rythme, sur un chemin semé d’imprévus, mais aussi de victoires discrètes. La clé, c’est d’oser questionner ce qui bloque, pour enfin laisser place à un changement profond, loin des mirages de l’amaigrissement express.